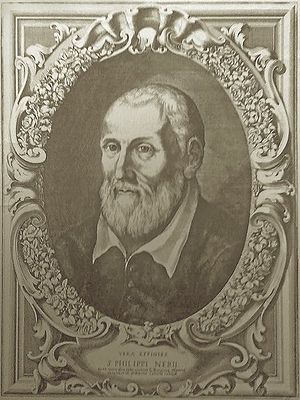

Hace años publicábamos AQUÍ, un pequeño librito del cual, espiritualmente hablando, fuimos los primeros beneficiarios: «Vida y anécdotas de San Felipe Neri».

Este domingo, por ser su fiesta, nos fue imposible no decir algunas palabras sobre este gran santo de la Contra-reforma católica, que, comenzando por él mismo, llevó a la cima de la santidad a varias almas a él encomendadas.

ALGUNAS ANÉCDOTAS DE SAN FELIPE NERI

Ya en Roma

Quevedo cantaba en una de sus poesías:

Buscas en Roma a Roma ¡oh, peregrino!

y en Roma misma a Roma no la hallas:

cadáver son las que ostentó murallas,

y tumba de sí mismo el Aventino…

¡Oh, Roma!, en tu grandeza, en tu hermosura,

huyó lo que era firme, y solamente

lo fugitivo permanece y dura[1].

Devoto del E. Santo, lo recibe en las Catacumbas

Su misión: no las indias, sino Roma

“Serás, serás, serás…”

El joven Francesco Zazzera, estudiaba Leyes; era apuesto, de gran ingenio y poseía el aspecto de todo un caballero, ganándose con ello la simpatía de muchos. Creído de gran talento y de óptimas cualidades, se auguraba a sí mismo una brillante carrera como abogado y una excelente fama en la ciudad de Roma. Una tarde, mientras conversaba con sus amigos sintió hablar por casualidad del Padre Felipe Neri, de sus andanzas y sermones; escuchaba con atención lo que se narraba acerca de él y, lleno de curiosidad, resolvió dirigirse hacia San Girolamo della Caritá. Una vez allí pudo escuchar el sermón y quedó, como muchos, grandemente edificado; luego de la homilía y para su sorpresa, el Padre Felipe se acercó hasta él y abrazándolo como a un hijo, exclamó:

– Mi buen amigo, ¿cómo te llamas?

– Francesco Zazzera… –le respondió el joven asombrado.

– ¿Y a qué te dedicas? –replicó el santo.

– Soy estudiante de Leyes –dijo el joven.

– Querido Francesco ¡qué afortunado eres! ¡Feliz de ti! Ahora estudias… pero ¡luego serás doctor en Leyes…! ¡Bravo! Luego comenzarás a ganar una buena suma… luego serás alguien importante… un gran hombre de negocios… Me mirarás desde arriba… Serás… serás… serás… ¡Feliz de ti, oh Francesco!… ¡Feliz de ti…!

El joven estudiante escuchaba con gran orgullo las palabras del santo, pensando que estaba hablando en serio. Sonreía por el hermoso pronóstico que le auguraba el santo sacerdote. Había ido a curiosear y el santo le pronosticaba, frente a todos, un futuro de gloria.

Sin embargo, interrumpiendo las alabanzas, San Felipe se le acercó al oído y le susurró suavemente:

– Serás… serás… serás… –y poniéndose serio, con acento compasivo agregó– ¿Y luego, qué? ¿Y luego de todo esto, qué…?

El joven, que no se esperaba esta conclusión, se turbó de tal manera que debió retirarse de su presencia. Esa noche le fue imposible dormir; sentía una y otra vez aquellas palabras en su alma: “¿Y luego qué?…”; “¿y luego qué?…”; “¿y luego qué?…”.

Todo lo que había soñado era vano. “¿Y luego qué?”.

Al día siguiente, armado de valor, volvió junto al santo para pedirle consejo.

No quería perder más tiempo: se había dado cuenta de la levedad del ser y de la vanidad del mundo. San Felipe no tardó en aconsejarlo y luego de un tiempo el joven vanidoso decidió abrazar la vida religiosa llegando a ser uno de los discípulos más queridos del Santo de la alegría.

En cierta ocasión se encontró San Felipe con un desconocido sacerdote, el cual había llegado a Roma con la esperanza de poder “hacer carrera”.

– Bienvenido seas, querido amigo –le dijo el santo. ¿Qué de bueno te ha traído hasta estas partes?

– Padre: tantos en Roma consiguen buena fortuna que hasta yo echaré suertes aquí para ver qué sucede.

– ¿Y qué pretendéis con eso? ¿Qué cargo podréis recibir?

– ¿Qué pretendo? La mitra no estará mal; quizás algunas prelaturas y ¿quién sabe? ¿Por qué no el “cappello” cardenalicio?

– Y luego…, cuéntame ¿qué más?

– Luego, ya con las primeras prebendas se continúa y con una buena carrera podría obtener alguna nunciatura.

– ¿Y luego?

– Luego… Usted sabe… de entre los cardenales se elige al Papa. ¿Quién sabe?

– ¿Y luego…? Imaginemos que lo eligieran Papa…

– “¿Y luego…?”, “¿y luego…?”; pero, me da risa tantos “y luego…”. ¡Luego morir, naturalmente!

Llegados a este punto, San Felipe lo abrazó estrechamente y le dijo al oído:

– Señor canónico, y luego morir, y luego morir, y luego morir…

Y guiñándole el ojo, le sonrió apaciblemente y saludándolo lo dejó.

Le había dado una lección de humildad.

¿Distraerse o concentrarse para ir a Misa?

Los frecuentes movimientos del corazón a los que Felipe estaba acostumbrado por el gran fervor místico que poseía eran muchas veces motivo de grandes problemas en su vida, especialmente cuando se exteriorizaban. Felipe era terriblemente escrupuloso con esto y sufría por no poder reprimir su sensibilidad exterior: si pensaba demasiado en Dios su cuerpo temblaba enormemente sin poder detenerlo, cosa que sucedía especialmente antes de celebrar la Santa Misa o cuando comenzaba a prepararse para ello.

Para poder controlar tales manifestaciones recurrió a un remedio poco usual: debía distraerse para celebrar la Misa… Sí, así como lo oímos, pues si estaba demasiado concentrado en el gran misterio de la Eucaristía le era imposible celebrarla. ¿Cómo lo lograba? Se hacía leer muchas veces las “Facezie” del Pievano Arlotto (escritor cómico medieval), cantaba canciones populares italianas, o se entretenía en la sacristía con el gato o el perro de la parroquia.

El Padre Consolini, viéndolo una vez en este estado, y preocupándose porque el Padre Felipe no se “preparaba” bien para celebrar la Santa Misa, le replicó:

– ¿Qué hace? ¿Está loco? –a lo que Felipe respondió:

– ¿Qué quiere? ¡Si no me distraigo un poco no puedo decir la Misa!

La confesión: el fármaco de salud

El santo enseñaba que la comunión frecuente, unida a la devoción de la Virgen Santísima, era el medio más seguro para mantenerse puro en la juventud.

Un joven fue un día a visitarlo, rogándole que lo ayudase a vencer ciertos hábitos impuros que desde hacía tiempo lo dominaban. Felipe lo consoló dándole sabios consejos y, luego de haberlo escuchado en confesión, lo absolvió diciéndole:

– Mañana por la mañana vendrás a comulgar.

– ¡Con gusto, Padre! –respondió el joven.

– Y si llegase a pasarte otra vez de caer en este pecado, vendrás a confesarte enseguida.

La tarde siguiente, vio Felipe venir a su confesionario a aquel pobre joven para acusarse de una nueva caída.

– Padre, he caído nuevamente en la misma culpa –exclamó confuso el penitente.

– ¡Coraje hijo! ¡El Señor te perdona! –dijo Felipe.

Esta segunda vez el amable santo lo confortó exhortándolo a combatir el demonio y a resistir a las tentaciones.

– Como penitencia, harás mañana la confesión.

– Padre mío… ¿y si caigo nuevamente? –agregó preocupado el penitente.

– ¡No temas! Apenas caigas en pecado, vuelve aquí a confesarte y no dejes jamás la comunión –respondió Felipe.

El joven, deseoso de volver a la vida de la gracia, obedeció el consejo del Confesor y, durante trece días consecutivos se arrojó a los pies de Felipe para acusar su nueva caída en pecado mortal.

Una tarde, cansado y abatido, exclamó:

– Padre, no me siento más con coraje de presentarme nuevamente ante usted ¡He perdido ya toda esperanza de poderme enmendar!

– ¡Hijito! Ten por seguro que pronto te enmendarás por completo –le respondió.

Con incansable caridad, Felipe logró obtener que el joven, mediante la comunión frecuente cayese cada vez menos, al punto de eliminar por completo ese pecado. Con el tiempo, ese joven moriría siendo un santo sacerdote.

Las murmuraciones: la gallina desplumada

Había entre las penitentes del santo una mujer muy dada a la murmuración que no lograba enmendarse de este pésimo hábito.

El Padre Felipe más de una vez la había amonestado por el mal que causaba, pero visto que todo era en vano, decidió un día cortar por lo sano.

Luego de haberla escuchado una vez más en confesión, le preguntó:

– ¿Cae usted, frecuentemente, en este pecado?

– ¡Siempre, Padre! Estoy tan acostumbrada que ni siquiera me doy cuenta de ello –respondió la penitente.

Ante ello, el confesor se dio cuenta de que la cosa era ya demasiado seria; luego de pensarlo vio oportuno darle una penitencia grave:

– Hija mía –continuó– vuestra falta es grande, pero la misericordia de Dios es todavía más grande. Ahora quiero haceros tocar con la mano todo el mal que habéis hecho. Debéis hacer esto que os diré: irás al mercado y comprarás una gallina muerta con todas sus plumas.

– Padre –interrumpió la penitente– ¿qué tiene que ver la gallina con la penitencia que me dais?

– ¡Cállate, que todavía no he terminado! Luego, con la gallina en la mano, daréis unas cuantas vueltas por el centro de la ciudad y, poco a poco, la irás desplumando hasta llegar hasta aquí.

La penitente obedeció en todo a las prescripciones del confesor y después de cumplir el mandato, regresó hasta él.

– Ahora –le dijo el santo– te pido que vayas por el mismo camino por el que viniste y recojas una por una las plumas que tiraste.

– ¡Pero Padre, eso es imposible! ¿Quién sabe dónde estarán todas esas plumas, con el viento que había?

– Es verdad –dijo el santo. Es lo mismo que tú has hecho con el pecado de murmuración. Hablar mal del prójimo es como echar plumas al viento: una vez arrojada la fama, es difícil recuperarla.

Era la murmuración tan delicada para San Felipe que cuando oía narrar alguna falta grave respecto de alguien, sea laico o sacerdote, en vez de escandalizarse, decía:

– ¡Señor: pon tus manos sobre mí; de lo contrario yo haré cosas mucho peores que éstas!

En un convento de Roma vivía una monja que gozaba de fama de santidad. Corría la voz entre el pueblo que la religiosa se hallaba llena de dones celestes y que podía conocer el futuro de las personas y hasta obrar milagros.

Cuando el Papa supo de todo esto, mandó al Padre Felipe para que se entrevistase con la religiosa y luego le comentase cuál era su parecer al respecto, cosa que hizo de inmediato.

Yendo de camino se topó con una de esas tormentas que suelen darse en Roma y que en menos de media hora lo dejan a uno mojado de pies a cabeza. Así, completamente embarrado, llegó el Padre al convento de las religiosas donde pidió hablar con la hermana en cuestión

– Estimado Padre: ¿en qué puedo servirlo? –dijo la religiosa haciendo una reverencia.

El santo, que estaba cómodamente echado en un sofá, sin siquiera ponerse de pie para devolver el saludo, extendió su pie diciendo:

– Antes que nada, Reverenda Madre, le rogaría que me quitara estos zapatos mojados y llenos de lodo; una vez que estén limpios, venga aquí y conversaremos.

La monja, horrorizada por las palabras del sacerdote, le dijo:

– ¡Me maravillo cómo usted se atreve a hablarme de una manera semejante! ¡Soy una religiosa! ¿No se da cuenta que no estoy para estas cosas?

Felipe calló amargamente; se levantó y se dirigió hacia la puerta.

– ¿Para qué me buscaba usted? –continuaba diciendo.

– Disculpe, me he equivocado –respondió el santo mientras salía del claustro.

Ya de nuevo en el Vaticano, fue hasta el Santo Padre y le dijo:

– Beatísimo Padre, aquella monja ciertamente no es santa y tampoco hace milagros, porque le falta una virtud fundamental: la humildad. Le he pedido una pequeña prueba y no ha sido capaz de sortearla.

Sor Escolástica Gozzi, del monasterio de Santa Marta, viéndose muy tentada por el demonio, deseaba ansiosamente conversar con Felipe Neri, pues padecía de enormes escrúpulos respecto de su salvación eterna. Avisado de ello, una mañana, luego de haber ofrecido la Misa por la religiosa, se acercó hasta el convento para conversar.

– ¿Qué haces, Escolástica? –le preguntó– ¿En qué andas? ¿Por qué dudas de tu salvación eterna? ¿No sabes que el Paraíso es tuyo?

– ¡Padre mío! –respondió la religiosa. ¡Dudo mucho de ello! Estoy convencida de que iré al infierno…

Felipe dijo entonces:

– Te quiero demostrar que el Paraíso es tuyo. Dime: ¿por quién ha muerto Jesús?

– Por los pecadores –respondió ella.

– ¿Y tú qué eres?

– Una gran pecadora –respondió la religiosa.

– ¿Ves entonces? ¡El Paraíso es tuyo! Basta que estés realmente arrepentida de tus pecados para ir allí.

Sor Escolástica salió de aquel coloquio totalmente consolada, y cada vez que la asaltaban los mismos temores, repetía: ¡El Paraíso es mío! ¡El Paraíso es mío!

El joven Camilo de Lelis había llegado a Roma desde los Abruzos luego de haber estado entre los capuchinos, donde había ingresado después de su conversión. Poseía una fe profundísima que lo hacía visitar a los enfermos del Hospital San Giacomo; sería allí donde conocería al Padre Felipe Neri. Entre vendas, mendrugos y cuerpos llagados, nacería una profundísima amistad entre dos santos.

Bajo la ayuda y la dirección espiritual de San Felipe Neri, Camilo lograría hacer los estudios básicos para el sacerdocio, lo que le permitiría alcanzar el orden sagrado a los 32 años y seguir desempeñándose entre los más necesitados de Roma. Desde entonces todas sus fuerzas sacerdotales estaban destinadas a los enfermos, por lo que día a día crecía en su interior el deseo de dedicarse por completo a este apostolado.

Cierta vez, deseoso de saber la opinión de su padre espiritual, le comentó la idea al Padre Felipe, esperando ver en él la voluntad de Dios. Felipe no estaba seguro; creía que su amigo y dirigido no estaba haciendo un buen discernimiento y evitaba conversar sobre el tema.

A San Camilo le hacía dudar la opinión del Padre Felipe:

– “Eres un hombre simple y sin letras, por lo que nunca podrías ser superior de una congregación” –le había respondido Felipe al conocer el deseo de San Camilo de fundar una congregación destinada exclusivamente a atender a los enfermos.

Pero San Camilo no cedía; fue así que, por moción del Espíritu Santo y con gran tristeza, decidió no seguir el consejo de San Felipe y lanzarse a la fundación de los “camilianos”, una congregación que, en sus mejores épocas, llegó incluso a tener mártires de la caridad por el cuarto voto que hacen: “no abandonar jamás a los enfermos”, ni siquiera en peligro de muerte para uno mismo.

Apenas iniciada la fundación de su amigo, San Felipe Neri reconoció que la moción venía del Espíritu Santo y, encontrándose mutuamente, se arrojó a los hombros del patrono de los enfermos diciendo:

– Padre, en verdad vuestra obra es un milagro y no está hecha con medios humanos ni con la prudencia humana.

Las peleas matrimoniales: El agua mágica

Las penitencias o medicinas espirituales de San Felipe siempre fueron ejemplares.

Cierta tarde una mujer que estaba decidida a acabar con su impaciencia fue a pedirle consejo:

– Mi marido y yo no conseguimos ponernos de acuerdo. Nos peleamos por todo. Y lo peor es que él me pega, yo grito y los vecinos se enteran… ¡Créame, Padre, es un verdadero infierno! ¿Qué me aconseja?

– Buena señora, tengo justo lo que usted necesita, una medicina infalible, un remedio milagroso. Tenga este frasco –le dijo, extendiendo la mano– Cuando vuestro marido comience a reñir con usted, tome la botella y llévese un sorbo a la boca sin tragarlo. Haga siempre lo mismo cuando esté iniciando la discusión y, cuando él termine de decir todo lo que tenga para decir, recién usted podrá tragarlo. Verá qué resultado milagroso obtendrá.

Algunos días después, la mujer volvió con la botella vacía.

– ¡Padre Felipe! ¡Usted es un profeta! Ha sucedido exactamente como dijo ¡Ha funcionado! Mi marido sigue peleando, pero al ver que yo no le contesto, todo termina en breves instantes. ¡Me ha curado! Deme, por favor, otra de esas botellas.

– Con gusto –dijo sonriendo el Padre Felipe, mientras llenaba la botella con simple agua de la fuente…

Un pobre cristiano de vida ejemplar deseaba ardorosamente realizar alguna penitencia física para purgar los pecados. Fue así que se le ocurrió conseguir un cilicio, es decir, una especie de cinturón de alambre que le diera cierto dolor al cuerpo. Decidido a mortificarse con él, fue a ver al Padre Felipe para pedirle consejo.

En un primer momento el santo le recomendó que más que el cilicio hiciera obras de caridad, pero como éste insistía le dijo:

– Está bien. Te lo permito; pero con una condición: que lo lleves encima de toda la ropa y no debajo de ella como suele hacerse.

El penitente, sin comprender demasiado la lección, obedeció y con gran humillación llevó durante algunas horas el cilicio por las calles de Roma (el cilicio es un cinturón de alambres que se usa sobre las carnes y que provoca cierta incomodidad, pero no causa nada si se pone sobre la vestimenta). Por lugar donde pasara, se transformaba en el hazmerreír de todos, pues era tan ridículo como usar un par de calzoncillos o un corpiño sobre la ropa común y corriente.

La mortificación del amor propio siempre es más preferible a cualquier otra penitencia.

En este sentido hay otra anécdota que pinta de cuerpo entero este tipo de mortificaciones.

Un rico señor de nombre Alessandro Borla, deseaba hacer grandes ayunos para purgar sus pecados.

– Padre, querría que me concediese alguna gran penitencia, grandes ayunos, grandes penitencias para poder salvar mi alma.

– ¡Nada de ayunos ni de penitencia! –respondió Felipe.

– ¿Y entonces? ¿Cómo podré ganarme el Cielo?

– Tú da limosna a los pobres, porque esto será para ti más meritorio. Con las riquezas que Dios te ha dado, puedes hacer un gran bien a muchos necesitados.

San Felipe sabía hacer de la penitencia un arte útil para todos.

Pero para estar entre jóvenes y niños hace falta una enorme dosis de paciencia, virtud que no todos tienen. Cierta vez, cuando un distinguido sacerdote se hallaba de visita, San Felipe no podía despegarse de entre los niños, inmerso como estaba en sus juegos:

– Padre, ¿cómo hace para soportar tanto caos? –le dijo el prelado.

– Hermano mío –le respondió– ¡mientras no cometan pecados soportaría que me serruchasen un pedazo de leña en la espalda!

Solo cuando el lío se sobrepasaba en demasía Felipe caminaba entre ellos y decía amablemente:

– Hijos… tranquilos… tranquilos… estense más quietos, ¡si pueden!

Y cuando la cosa ya no daba para más, alguna vez a alguno le daba un coscorrón o una suave bofetada, diciendo:

– ¡No! ¡No es a ti a quien le pego! ¡Es al demonio al que quiero golpear!

Sus correcciones, acompañadas de una broma y de esa mansedumbre casi natural que poseía, siempre surtían efecto.

Contra la impureza se vence escapando, no enfrentando

Una de las virtudes fundamentales que San Felipe Neri quería inculcar en sus jóvenes era la de la pureza, ya que sin ella es muy difícil conseguir el resto de las virtudes, tanto morales como intelectuales.

El secreto fundamental, en esa época como en cualquier otra, es el mismo: evitar las ocasiones.

– Hijos míos –solía decir–, mientras que a todas las tentaciones se las vence enfrentándolas, en la guerra contra las pasiones de la carne vencen los que se escapan de ella. ¡Ay de ustedes si intentan dialogar contra esta tentación! ¡El demonio, acá, no entra en razones para nada!

Es que no hay mejor modo de vencer en estos trances que escapar lo más rápidamente posible. Una anécdota de su vida nos permite ver cómo él mismo ponía este consejo en práctica.

Cierto día, un hombre se le presentó con toda prisa, diciéndole:

– ¡Padre, Padre, rápido por favor! En la calle Giulia está la Señora de Cesarea que se encuentra a punto de morir. Me manda llamarlo porque se ha arrepentido de su vida licenciosa y llena de pecado y no quiere morir así.

– Y bien, vamos entonces –respondió el santo sin sospechar que se trataba de una treta.

La mujer no se encontraba enferma, sino que habiendo sentido hablar de la pureza de Felipe, quería tentarlo para demostrar que ningún hombre podía resistírsele.

– Déjenmelo a mí y verán –decía la descarada.

Una vez que Felipe llegó, lo guiaron hasta la habitación donde se encontraba la prostituta. Una vez dentro de la habitación y dispuesto a darle los últimos sacramentos, Felipe se vio envuelto en la trampa: la mujer estaba casi desnuda y lo miraba con malas intenciones.

Felipe, sin dudarlo, se dio cuenta de la trampa y, sin turbarse, se hizo el signo de la Cruz, dio media vuelta y se marchó. La mujer estaba indignada por semejante rechazo y apenas atinó a arrojarle un jarrón por la cabeza, que por suerte no llegó a destino.

Cuando el Padre Felipe ya estuvo de nuevo en su parroquia, dijo a los suyos riendo:

– Hoy Dios me ha salvado, al mismo tiempo, el alma y el cuerpo.

¿Qué libros leer? Los que empiecen con la “S”

San Felipe sabía que el hombre está de paso en este mundo; es por ello que Dios nos ha dejado enseñanzas que perduran en el tiempo para que nos aprovechemos de ellas. San Felipe era un maestro de la vida espiritual, por lo que conocía la importancia de la lectura espiritual y de la formación integral. Es por ello que cuando le pedían consejo sobre qué cosas leer siempre respondía:

– ¡Leed libros! ¡Leed libros que empiecen con la letra “S”!

Y no se equivocaba tampoco en esto. En la vida solo hay tiempo para los clásicos, es decir, para aquellos libros que tanto en el ámbito de la vida espiritual como en el de la vida intelectual, no pasan de moda.

– ¡Sí! –decía–, leed la “S”agrada Escritura, la Vida de los “S”antos, los “S”antos Padres. ¡Éstos fueron los libros con los cuales los santos se hicieron santos! ¡Hay tantos libros! Muchos de ellos son malos y otros no sirven para crecer en la virtud.

Enorme pena fue para muchos que el mismo San Felipe quisiera quemar todos sus escritos antes de morir. Era un nuevo modo de vencer la vanidad.

ALGUNAS MÁXIMAS PARA ALCANZAR LA SANTIDAD

Quien busca otra cosa que no sea Cristo, no sabe lo que busca.

Felices vosotros, jóvenes, porque tenéis tiempo para hacer el bien.

No es tiempo de dormir: el Paraíso no está hecho para los perezosos.

Esquivad la excesiva comodidad, porque ella arruina lo poco bueno que hemos podido conseguir.

No os carguéis de muchas devociones; tened más bien pocas pero seguras y cumplidlas correctamente.

Hijos míos: mortifíquense en las cosas pequeñas para poder mortificarse luego en las más grandes.

No se crean maestros espirituales y no piensen que ustedes convertirán a todos; primero pensad en convertiros a vosotros mismos, que el resto vendrá solo.

No se burlen de los defectos naturales del prójimo si quieren conservar la caridad.

Para conservar la castidad el mejor remedio es descubrir prontamente los propios pecados al confesor.

Un hombre sin oración es como un animal sin razón.

No os excuséis jamás cuando seáis corregidos y nunca digáis una palabra en alabanza propia, ni siquiera en broma.

Uno no se hace santo en cuatro días, sino poco a poco.

Quien quiera ser obedecido, que mande poco.

Bastarían diez personas verdaderamente separadas de las cosas del mundo y que no quisieran otra cosa que la voluntad de Cristo para convertir el mundo entero.

Los jóvenes se guarden de la carne y los viejos de la avaricia.

No dejes nunca de hacer el bien por la vanagloria que sientas en hacerlo. Basta que ella sea compañera y no patrona, aunque en realidad lo mejor es que sea sierva.

Hay que desear superar en santidad a San Francisco, a San Pablo y a todos los santos, y aunque no podamos alcanzarlos, jamás debemos dejar de tenerlos por meta.

¡Haced propósitos concretos! No tantas palabras, ¡hechos! Jesús comenzó primero a hacer y luego enseñó. ¡Cuántos hablan maravillosamente de la virtud, pero la practican mal!